Postagens

Mostrando postagens de maio, 2010

MAIS DE TRINTA >> Albir José Inácio da Silva

- Gerar link

- Outros aplicativos

QUESTIONÁRIO >> Eduardo Loureiro Jr.

- Gerar link

- Outros aplicativos

DE AMORES E TRAIÇÕES [Debora Bottcher]

- Gerar link

- Outros aplicativos

GAMBITO >> Leonardo Marona

- Gerar link

- Outros aplicativos

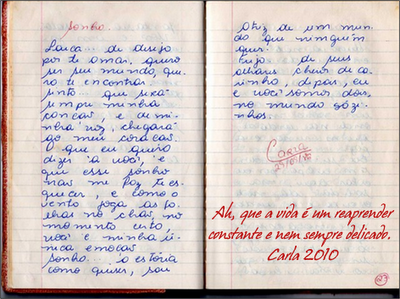

O CADERNO DO IVAN >> Carla Dias >>

- Gerar link

- Outros aplicativos

SÓ CASO SE FOR VIRGEM

>> Eduardo Loureiro Jr.

- Gerar link

- Outros aplicativos

PORTO ALEGRE REVISITED >> Leonardo Marona

- Gerar link

- Outros aplicativos

A VARANDA >> Carla Dias >>

- Gerar link

- Outros aplicativos

SMSS >> Eduardo Loureiro Jr.

- Gerar link

- Outros aplicativos

LONDRES NA ALMA [Debora Bottcher]

- Gerar link

- Outros aplicativos

CLARICIANA >> Leonardo Marona

- Gerar link

- Outros aplicativos

IMAGINE SÓ... >> Carla Dias >>

- Gerar link

- Outros aplicativos

MÃES, FLORES E FOTOGRAFIAS

>> Albir José da Silva

- Gerar link

- Outros aplicativos

COLO, COMIDA E CONSELHO

>> Eduardo Loureiro Jr.

- Gerar link

- Outros aplicativos

DEDOS AMARELOS >> Leonardo Marona

- Gerar link

- Outros aplicativos

SENHA 456 >> Carla Dias >>

- Gerar link

- Outros aplicativos

INQUÉRITO >> Eduardo Loureiro Jr.

- Gerar link

- Outros aplicativos

IMAGENS NA PRAÇA, IMAGENS DA CIDADE [Ana Gonzalez]

- Gerar link

- Outros aplicativos