Histórias do meu pai: Marrecos, pinga e outros costumes bárbaros >>> NÁDIA COLDEBELLA

Continuo a me aventurar numa área que não é minha, a da contação dos causos originalmente narrados por meu pai durante almoços de domingo. Este aqui é legitimamente do Sul, mas deixo claro que não sou autora da façanha descrita, apenas surrupio, com todo respeito, a história que me foi contada, recontando-a ao meu modo.

Quando meu pai era criança, residia no interior do Rio Grande do Sul. Ele provém de família de agricultores descendentes de italianos e é de uma época em que tudo, absolutamente tudo, era produzido na pequena propriedade da família. Dos produtos de necessidade pessoal, como roupas e sabão, à comida e bebida - especialmente bebida.

Eu não bebo. Desde que esqueci meu próprio nome por alguns segundos depois de tomar uma batidinha de maracujá bem docinha, deixei dessas coisas. Só que isso não vem ao caso, não adianta perguntar. O fato é que, logo depois disso, herdei da italianada que adora vinho, um medo patológico de me tornar uma bebum. É que eu li, certa vez, que eu, como uma neta de senhores respeitosos que vez ou outra entornavam o caneco, tenho oitenta por cento a mais de chance de entornar o caneco também.

Hoje em dia, sei apenas distinguir as bebidas da forma mais genérica possível, baseada apenas na minha impressão passada: a categoria da cerveja (o chope entra junto, na minha classificação), a dos vinhos (o vermelho e o branco, o doce e o amargo), a da bebida doce (batidinhas e uma vermelhinha) e a da bebida fedida, de alto teor alcoólico, que tem, como sua maior representante, a pinga.

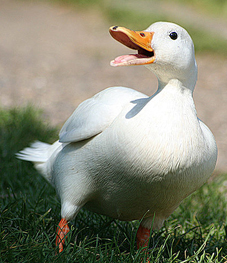

Pois bem, essa história envolve pinga, que você também pode chamar de cana, bagaceira, cachaça, aguardente, gota, gole, branquinha, terebentina, veneno, mata-bicho, abrideira, remédio, marvada, cátia, cajibrina, mé, branquinha. E envolve marrecos, um tipo de pato um pouco mais desajeitado.

Como eu estava dizendo, meu pai morava em um sítio e lá produziam tudo o que consumiam. Preferiam produzir vinho, mas o vizinho de propriedade, que vou chamar de Neno, produzia pinga. Esta começava a ser fabricada na entrada do inverno, a partir da fermentação da cana e de outras coisas que não faço ideia do que são, mas que funcionavam muito bem. A pinga tinha a função, além de embebedar os varões da família, de produzir um pouco de calor nos corpos gelados pelo frio.

Era também na entrada do inverno que os marrecos do vizinho, que já eram algumas dezenas, eram parcialmente depenados - meu pai me garantiu que eles ficavam vivos. Este costume, que é bárbaro para mim, porque envolve sofrimento animal, garantia a produção de cobertores, colchões e travesseiros que aqueciam as famílias nada abastadas, quando o frio resolvia virar gelo na serra gaúcha.

Em um final de tarde em que o frio já dava o ar da graça, a vizinha, que vou chamar de Nena, abriu o barril, o recôndito sagrado em que a pinga repousava. Ela deu uma provadinha ou duas (ou três, porque depois do segundo gole ela deve ter perdido a conta) na esquenta-corpo, só para garantir a qualidade do produto. O produto era muito bom mesmo, Nena conferiu várias vezes, e se afastou cantarolando, esquecendo o barril aberto.

No outro dia, acordou bem cedo, como sempre antes do marido, para cuidar das coisas do sítio. Deparou-se com a mais assustadora das imagens que já poderia ter se deparado naquele lugar em que nada acontecia: todos os marrecos estavam estirados na relva em frente a casa, mortos. Ela se aproximou e torceu o nariz. As aves cheiravam a álcool e Nena correu até o barril para conferir o que já sabia. Os malditos pássaros passaram a noite bebendo a marvada e como resultado, tiveram uma morte bem alcoólica.

Sem ter o que fazer, Nena chamou o marido. Neno também não tinha o que fazer, então decidiu depenar as aves e guardar as penas, pois logo logo o inverno daria as caras por lá, com todo o seu rigor. E foi assim que os marrecos, além de mortos pela pinga da Nena, perderam, post-mortem, todas as suas penas.

Com ajuda dos treze filhos (não havia televisão por aquelas bandas), Nena e Neno recolheram os corpos da marrecaiada e levaram até uma área baldia, em meio a lavoura. Naquela época, como disse meu pai, eles não costumavam enterrar os animais mortos. Deixavam assim, a céu aberto, para a natureza fazer o trabalho. Esbravejei com ele, dizendo que, além de ser outro costume bárbaro, era completamente desprovido de higiene. Mas ele me garantiu, fazendo um ar de mistério, que era necessário que assim fosse.

O casal e os filhos voltaram para casa, muito tristes. Estavam arrasados com a perda. Não sabiam como recuperar a pinga antes da entrada do inverno. E assim passaram a manhã, consternadíssimos.

Por volta das dez horas, quando Nena já começava a fazer a polenta para o almoço, foi atraída por uma barulheira que vinha de fora da casa. Viu Neno correndo atrás de dezenas de aves que, de asas abertas, pareciam ensandecidas, trombando umas nas outras.

Neno e Nena não acreditavam no que viam. Pensaram se tratar de almas depenadas. Ou que os marrecos, pelados, haviam ressuscitado. Mas a verdade era mais dura: as aves não estavam mortas, estavam bêbadas. E depois de o porre passar, correram de volta para o sítio. Sob o olhar estarrecido de Neno e Nena, rodearam o barril e grasnaram, alto, em protesto. Estavam decepcionadas por encontrar o sacro átrio da pinga vazio.

Termino por aqui, compadecida pelos marrecos e preparando novas-antigas histórias contadas por meu pai.

Comentários

Continue contando as histórias do seu pai.